Le nom de l’artist Giger évoque aussitôt des mondes sombres et fascinants. Ils sont pour la plupart peuplés de créatures hybrides où l’organique épouse la mécanique. Connu pour avoir façonné l’univers visuel du xénomorphe d’Alien, ce plasticien suisse a imposé un style à nul autre pareil, devenu une référence du réalisme fantastique et de l’imaginaire cyber-industriel.

Qui est H.R. Giger, l’artiste derrière l’univers d’Alien ?

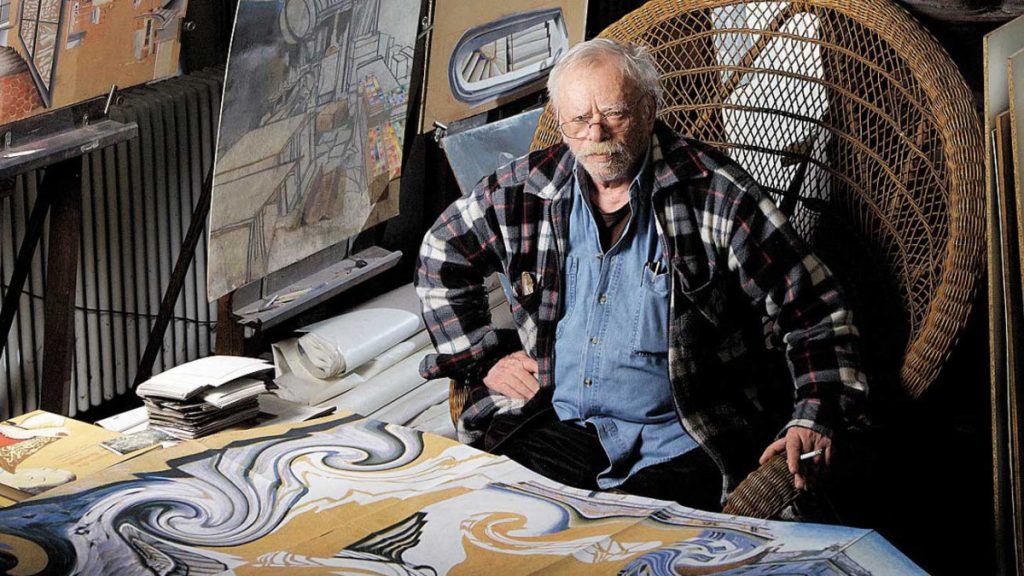

Hans Ruedi Giger, mondialement connu sous le nom de H.R. Giger, est né à Coire en Suisse en 1940. Son imaginaire a profondément influencé non seulement le monde des arts plastiques, mais aussi le cinéma et la culture populaire. Bien que reconnu comme plasticien, il s’est également illustré comme illustrateur, sculpteur et designer.

Les œuvres de ce créateur se distinguent surtout par une esthétique où l’organique fusionne avec la machine. Il créé ainsi la biomécanique, une signature visuelle immédiatement reconnaissable dans l’univers artistique contemporain. L’atmosphère de ses toiles évoque à la fois fascination et malaise, tant ses sujets paraissent issus de rêves aussi bien torturés qu’envoûtants.

Que signifie « H.R. » dans H.R. Giger ?

Le sigle H.R. renvoie simplement à ses prénoms : Hans Ruedi. Une abréviation devenue emblématique, tant elle est indissociable de son identité artistique. Si son nom complet reste peu utilisé du grand public, H.R. Giger est aujourd’hui une véritable signature visuelle, synonyme de noirceur raffinée, de précision technique et d’imaginaire dystopique.

H.R. Giger a-t-il fait des études d’art ?

Oui, l’artist Giger a reçu une formation académique solide. Après un début autodidacte nourri de cauchemars d’enfance et de croquis obsessionnels, il intègre l’École des arts appliqués de Zurich. Il y étudie le graphisme, la sculpture et le design industriel. Cette formation l’aida non pas à contenir son imagination, mais à la structurer.

Les compétences techniques qu’il y développe – notamment la maîtrise de l’aérographe – deviendront les fondations de son style biomécanique. Loin d’un art brut, son œuvre repose sur une méthode rigoureuse au service de visions intenses et complexes.

Quelle œuvre de l’artist Giger a suscité le plus de controverse ?

Certains aspects du travail de H.R. Giger ont souvent provoqué débats et polémiques. L’inclusion fréquente de symboles érotiques, religieux ou morbides a alimenté la discussion autour de la légitimité du réalisme fantastique dans l’art. Beaucoup considéraient ces représentations comme transgressives, voire indécentes.

La nature hybride de ses créatures, mi-machine, mi-organique, suscita l’incompréhension lors des expositions publiques. En effet, certains y voyait la manifestation d’inquiétudes existentielles profondes relatives à la sexualité, à la mort et à la technologie. Cette polarisation a néanmoins fait de son style artistique un sujet de réflexion constante chez les critiques et les amateurs d’art.

Mais c’est précisément cette audace qui rend son travail inoubliable. Le mélange de mécanique et de chair, la sensualité brute mêlée à la froideur industrielle, tout cela traduit une réflexion profonde sur la peur, la sexualité, la mort et le corps.

La participation de l’artist Giger à la création du célèbre extraterrestre “xénomorphe” pour le film Alien a amplifié les controverses. Si beaucoup célébraient l’innovation graphique apportée au cinéma, certains jugeaient que ses concepts allaient trop loin dans la suggestion de violence et d’effroi. Pourtant, sa création lui a valu un Oscar des meilleurs effets visuels. Et ce succès planétaire fit de l’artiste une figure incontournable, mais également parfois incomprise et contestée dans certains milieux plus conservateurs.

Derrière cette polémique, le plasticien demeurait convaincu du rôle cathartique et exploratoire de l’art. Pour lui, oser représenter les peurs ou désirs humains n’était qu’une façon sincère d’observer l’âme et de provoquer la discussion.

Quel est le style artistique de H.R. Giger ?

Le style artistique de H.R. Giger ne ressemble à aucun autre. Il explore un territoire où le corps humain est reconfiguré : tendons métalliques, organes enchaînés à des engrenages, silhouettes englouties dans des carapaces mécaniques.

Sa peinture à l’aérographe, d’une précision chirurgicale, accentue cette impression de réalisme glaçant. On croit presque pouvoir toucher la surface froide de ses créatures, sentir la rouille ou la peau synthétique.

À travers cette esthétique biomécanique, l’artist Giger interroge notre rapport à la technologie, à l’identité, au devenir de l’humain dans un monde de machines. Un style qui n’est pas seulement visuel, mais philosophique. Cette obsession pour les corps altérés et les identités fragmentées trouve un écho dans d’autres pratiques artistiques mêlant innocence et étrangeté, où l’iconographie dérangeante est poussée à son paroxysme.

Combien d’œuvres a réalisé l’artist Giger au cours de sa carrière ?

Il est pratiquement impossible de chiffrer avec exactitude combien de tableaux H.R. Giger a réalisés. Sa production est vaste : peintures, sculptures, croquis, installations, décors de films, pochettes d’albums (dont celles de Deborah Harry et Emerson, Lake & Palmer), mobilier, etc.

On retrouve :

- des portfolios cultes comme Necronomicon et Biomechanics ;

- des travaux pour le théâtre et le cinéma ;

- des commandes spéciales, comme la conception de bars (le Giger Bar à Gruyères) ;

- et de nombreuses œuvres exposées dans les plus grands musées.

Cette richesse témoigne de sa frénésie créative, et d’un imaginaire inépuisable.

Qu’est-il arrivé à l’artist Giger ?

Le 12 mai 2014, Giger s’éteint à Zurich des suites d’une chute accidentelle. La nouvelle bouleverse la scène artistique mondiale. L’homme qui avait anticipé les angoisses d’une ère technologique laisse derrière lui une œuvre colossale, exposée dans le monde entier.

En Suisse, à Gruyères, le musée H.R. Giger perpétue son héritage. Ce lieu hors du temps, à la fois galerie et sanctuaire, attire les passionnés venus explorer l’univers angoissé et visionnaire du maître. Et malgré deux mariages et des relations marquantes, Giger n’a pas eu d’enfants. Ce choix de vie alimente encore aujourd’hui le mythe d’un créateur entièrement absorbé par son œuvre. Il s’est entouré d’amis proches, d’artistes, de muses, formant un cercle familial choisi plutôt que biologique.

Ce vide généalogique renforce l’idée d’une œuvre auto-générée, affranchie des lignées et des conventions. Chaque tableau, chaque sculpture devient une extension de lui-même.